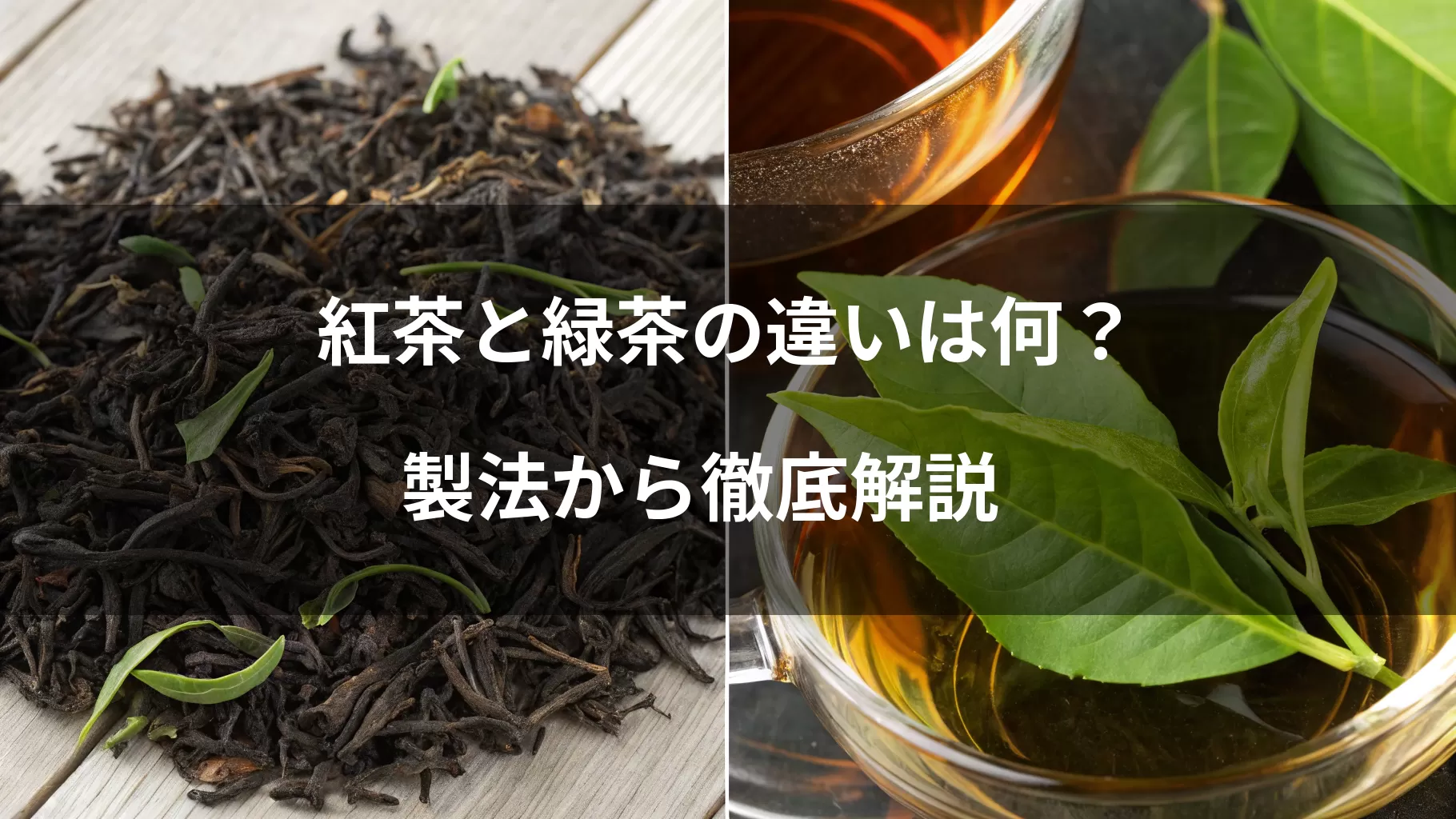

私たちが普段飲む紅茶と緑茶は、実は製法、中でも発酵という特別な工程によって、全く違う個性が生まれます。

この記事では、同じチャノキの葉からどのようにして紅茶と緑茶が作られるのか、その製法の違いが色や香り、味、そして体に嬉しい成分にどう影響するのかを分かりやすく解説します。

なんで同じ葉っぱからなのに、全然違う味になるの?

主に製法、特に茶葉の発酵のさせ方が違うからです

- 紅茶と緑茶が同じ茶葉から生まれる背景

- 発酵という製法の違いが味や香りを変える仕組み

- 成分差からわかる健康効果と、目的に合った選び方

- 美味しさを引き出す淹れ方の基本

同じ植物から生まれる不思議 紅茶と緑茶の共通点と驚きの出発点

紅茶と緑茶は、見た目も味も香りも全く違いますよね。

実は、どちらも同じ「チャノキ」という植物の葉から作られているのをご存知でしたか?この二つを分けている最大の秘密、それは製法、特に発酵という工程にあるのです。

ここでは、紅茶と緑茶が同じ「チャノキ」の葉から生まれること、その分類を分ける大きな要素とは何か、そしてなぜ全く違うお茶になるのかを詳しく見ていきます。

お茶の始まりは同じ植物の葉からでも、製法の違いが驚くほど多様な魅力を持つ飲み物へと変化させるのです。

同じ「チャノキ」の葉から

専門用語の「チャノキ」は、ツバキ科ツバキ属の常緑樹を指します。

世界中で親しまれている紅茶や緑茶、ほとんどすべてのお茶は、このチャノキというたった一つの植物の葉から作られます。

世界各地の茶産地で、同じチャノキが栽培され、その土地の気候や風土、そして人々の知恵によって育てられています。

本当に同じ植物なの?

はい、同じチャノキという植物から作られます

私たちが日常で飲むお茶のほとんどは、その始まりにおいて実は兄弟のような存在であること。

これが、紅茶と緑茶の最初の共通点です。

分類を分ける大きな要素とは

同じチャノキの葉から始まったお茶が、なぜ緑茶や紅茶、ウーロン茶など、これほど多様な種類に分かれるのでしょうか。

その分類を決定づける最も大きな要素は「製法」にあります。

特に、茶葉の加工プロセスにおける「発酵」をどの段階で、どれくらい行うかが、お茶の種類を分ける最も重要な基準となります。

お茶の種類は、発酵の度合いによって大きく分類されます。

| 分類 | 発酵度合い | 代表的なお茶の名前 |

|---|---|---|

| 不発酵茶 | ほとんど発酵させない | 緑茶(煎茶、玉露、ほうじ茶、玄米茶、抹茶) |

| 半発酵茶 | 部分的に発酵させる | ウーロン茶(鉄観音、大紅袍、凍頂烏龍茶など)、白茶、黄茶 |

| 全発酵茶 | しっかり発酵させる | 紅茶(ダージリン、アッサム、アールグレイ、日本の和紅茶など) |

製法って具体的に何が違うの?

主に茶葉の発酵の度合いが違います

このように、茶葉を摘み取った後にどのような加工を施し、特に発酵をどの程度進めるかが、お茶の種類を分ける決定的な要素となるのです。

なぜ全く違うお茶になるのか

同じチャノキの葉を使っているのに、なぜ緑茶と紅茶では見た目、香り、味が全く異なるのでしょうか。

その理由は、それぞれの「発酵」のさせ方が根本的に異なる点にあります。

ここで言うお茶の「発酵」は、微生物によるものではなく、茶葉そのものが持つ酸化酵素が働くことによって起こる酸化プロセスを指します。

緑茶を作る工程では、茶葉を摘んですぐに高温で熱を加えること(日本の煎茶では蒸すことが多い)で、この酸化酵素の働きを素早く停止させます。

これにより、茶葉の持つ緑色が保たれ、フレッシュな香りと渋み、旨味といった特徴が生まれます。

一方、紅茶を作る工程では、茶葉を萎れさせてから揉み込み、酸化酵素の働きを意図的に活発化させ、じっくりと酸化を進めます。

この酸化のプロセスによって、茶葉の色は緑から赤褐色へと変化し、カテキンなどの成分が別の成分(テアフラビン、テアルビジンなど)に変わるため、緑茶とは全く異なる豊かな香りや深みのある味わいが生まれるのです。

発酵のさせ方によって、茶葉の成分や色が変化し、最終的なお茶の特徴が決まります。

| 分類 | 発酵の進め方 | 成分の変化と結果 |

|---|---|---|

| 緑茶 | 熱処理で酸化酵素を止める | カテキンが変化しにくい / 鮮やかな緑色 / 旨味とさわやかな渋み |

| 紅茶 | 酸化酵素を働かせ酸化を進める | カテキンの一部が変化 / 赤褐色や黒っぽい色 / 豊かな香りと独特の渋み |

発酵ってどういう仕組みなの?

茶葉の中の酸化酵素が働くプロセスです

このように、たった一つの「発酵」というプロセスをコントロールするかしないか、あるいはどの程度進めるかによって、同じチャノキの葉から全く違う個性を持ったお茶が生まれるのです。

紅茶と緑茶を根本から分ける「製法」と「発酵」の秘密

紅茶と緑茶が、なぜあんなにも見た目や風味が違うのでしょうか? その理由は、どちらも同じ「チャノキ」の葉から作られるにも関わらず、摘み取った後の「製法」が全く異なる点にあります。

特に、茶葉を「発酵」させるか、させないかというプロセスが、紅茶と緑茶を決定的に分けているのです。

この見出しでは、茶葉の収穫方法から始まり、緑茶が加熱処理で発酵を止めるプロセス、そして紅茶が意図的に酸化を進める工程について詳しく解説します。

さらに、ウーロン茶のような半発酵茶や、その他の種類がどのように作られているかを知り、それぞれの製造方法が最終的な風味をどう決めているかを明らかにします。

茶葉はどのように収穫されるか

お茶作りの第一歩は、原料となるチャノキの葉を摘み取ることから始まります。

「摘採(てきさい)」と呼ばれるこの作業は、お茶の品質を大きく左右する重要な工程です。

多くの高級茶や特定の品種では、まだ開ききっていない新しい芽と、その下にある1枚または2枚の若い葉だけを手摘みで慎重に収穫します。

これは「一芯一葉(いっしんいちよう)」や「一芯二葉(いっしんによう)」と呼ばれ、柔らかく成分が豊富な部分だけを選ぶことで、繊細な風味を引き出すことができます。

例えば、日本の高級緑茶である玉露や抹茶、世界三大紅茶に数えられるダージリンのファーストフラッシュなどがこの方法で収穫されます。

一般的に普及しているお茶の多くは、より広範囲の葉を効率的に摘み取る機械摘みが主流です。

手摘みと機械摘みでは、お茶の品質はそんなに変わるものですか?

収穫方法の違いは、使う葉の若さや状態に差が出やすいので、最終的な風味や品質に影響します。

茶葉の収穫時期も、お茶の種類や品質に大きく関わります。

春に摘まれる一番茶は成分が凝縮され、夏や秋に摘まれる茶葉とは異なる特性を持ちます。

緑茶の製造:加熱処理で発酵を止めるプロセス

摘み取られたばかりの茶葉は、実は紅茶になるポテンシャルを秘めています。

しかし、緑茶にする場合は、茶葉が本来持っている酸化酵素の働きをすぐに「加熱処理」によって止めなければなりません。

この工程が、緑茶の特徴である鮮やかな色合いとさわやかな風味を保つ鍵となります。

加熱処理には、主に「蒸す方法(蒸し製)」と「炒る方法(釜炒り製)」の二通りがあります。

日本の緑茶の大部分、例えば煎茶や玉露は蒸し製で、茶葉を短時間蒸気で蒸します。

これにより葉の酸化酵素は瞬時に失活し、緑の色素であるクロロフィルが保たれます。

中国緑茶や一部の日本の緑茶(例えば佐賀県の嬉野茶)は釜炒り製で、高温の鉄釜で炒ることで酸化酵素の働きを止めます。

炒ることで生まれる香ばしさが特徴です。

| 製法 | 加熱方法 | 主な茶種 | 色合い | 風味 |

|---|---|---|---|---|

| 蒸し製 | 蒸気で蒸す | 煎茶、玉露、冠茶、かぶせ茶 | 鮮やかな緑 | さわやか、旨味 |

| 釜炒り製 | 高温で炒る | 釜炒り茶、嬉野茶 | やや黄色み | 香ばしい |

蒸し製と釜炒り製で、香りや味が全く違うのですね。

はい、加熱方法一つで茶葉内の成分変化が異なり、それが香りや味わいの違いとなって現れます。

加熱処理で酸化を止めた後、緑茶は揉む工程で形を整え、乾燥させて完成です。

この酸化をさせない製法が、緑茶独特のキャラクターを作り出します。

紅茶の製造:酸化を進める工程

緑茶とは対照的に、紅茶は摘み取った茶葉を意図的に酸化(発酵)させることで作られます。

この「発酵」とは、茶葉に含まれる酸化酵素の働きによって、茶葉の色や香り、味に関わる成分が化学的に変化するプロセスです。

紅茶の基本的な製造工程は、主に萎凋(いちょう)、揉捻(じゅうねん)、発酵(はっこう)、乾燥(かんそう)の四つのステップを経て行われます。

- 萎凋: 摘んだ茶葉を数時間から一晩かけて風通しの良い場所でしおれさせる工程。水分を減らし、葉を柔らかくします。

- 揉捻: 萎凋した茶葉に物理的な力を加えて揉む工程。これにより茶葉の細胞が破壊され、内部の酸化酵素が外に出て、酸素と触れることで「発酵」が始まります。

- 発酵: 揉捻された茶葉を温度と湿度を管理した部屋に置いて、酸化酵素による反応を促す工程。茶葉の色が緑色から赤褐色に変化し、紅茶特有の豊かな香りと味わいが生まれます。

- 乾燥: 十分に発酵が進んだ茶葉を加熱して乾燥させる工程。これにより酸化酵素の働きを完全に止め、茶葉が保存できるようになります。

紅茶って、カビさせる「発酵」ではないのですね。揉むことで「酸化」が始まるなんて面白いです!

その通りです。紅茶の「発酵」は微生物ではなく、茶葉自身の酵素による「酸化」で、この変化が紅茶の個性を作ります。

この酸化の進め方や止めるタイミングによって、紅茶の色合いや香りの強さが大きく変わります。

しっかり酸化を進めた紅茶は色が濃く、香りも芳醇になります。

半発酵茶など他の種類は

緑茶(不発酵茶)と紅茶(完全発酵茶)以外にも、茶葉の「発酵」度合いによって様々な種類のお茶が存在します。

最も代表的なのが「半発酵茶」に分類されるウーロン茶です。

ウーロン茶は、茶葉の一部だけを意図的に酸化させたお茶です。

緑茶のようにすぐに酸化を止めず、紅茶のように完全に酸化もさせません。

例えば、鉄観音や東方美人のように発酵度合いが高いものは紅茶に近い風味を持ち、凍頂烏龍茶のように発酵度合いが低いものは緑茶に近い爽やかさを持っています。

| 茶の種類 | 発酵度合い | 特徴 | 主な茶種 |

|---|---|---|---|

| 不発酵茶 | 0% | 緑色、さわやかな風味 | 緑茶 (煎茶、玉露) |

| 微発酵茶 | 10%以下 | 白い産毛が多い、淡い風味 | 白茶 (白毫銀針、白牡丹) |

| 半発酵茶 | 10%〜80% | 緑茶と紅茶の中間、多様な香りと味 | 烏龍茶 (鉄観音、凍頂烏龍茶) |

| 後発酵茶 | 複雑 | 微生物による発酵、独特の風味、熟成可能 | プーアル茶 |

| 完全発酵茶 | 80%以上 | 赤褐色、豊かな香りとコク | 紅茶 (ダージリン、アッサム) |

プーアル茶は発酵が違うのですね。お茶って本当に種類が豊富なのですね!

はい、微生物が関わるプーアル茶のような「後発酵茶」もあり、それぞれの製法がユニークな個性を生んでいます。

このように、同じチャノキの葉を使っても、発酵という製法のコントロールによって、全く異なる多様なお茶が生まれているのです。

製造方法が最終的な風味を決める理由

製造方法、特に「発酵(酸化)」の度合いが、お茶の最終的な風味を決定づける最大の理由です。

摘み取った茶葉に含まれるカテキンやテアニンといった成分が、発酵の過程で化学的に変化するからです。

緑茶の場合、加熱処理によって酸化酵素の働きがすぐに止まるため、茶葉に豊富に含まれるカテキンがそのまま残ります。

このカテキンが緑茶特有の渋みや苦味の元となります。

また、旨味成分であるテアニンも多く残ることで、緑茶らしい旨味や甘みが感じられます。

一方、紅茶では、カテキンの多くが酸化によってテアフラビンやテアルビジンといった成分に変化します。

これらの成分は、紅茶の水色(赤褐色)や、渋みの中に含まれるコクや複雑な風味、花や果物のような豊かな香りの元となります。

| 成分 | 緑茶での変化 | 紅茶での変化 | 最終的な風味への影響(例) |

|---|---|---|---|

| カテキン | 変化しない | テアフラビン、テアルビジンに変化 | 渋み、苦味(緑茶)→コクのある渋み、複雑な香り(紅茶) |

| テアニン(アミノ酸) | 多く残る | 一部変化する可能性 | 旨味、甘み、リラックス効果 |

| クロロフィル | 残る | 分解される | 茶葉の緑色、水色(黄緑)→茶葉の黒色、水色(赤褐色) |

同じ成分が変化するだけで、そんなに味が変わるなんて不思議ですね。

茶葉の成分組成自体が製法によって大きく変わるため、香りや味といった私たちの五感で感じるものも劇的に変化するのです。

このように、製法によって茶葉の成分がどう変化するかが異なり、それがお茶の見た目、香り、そして味わいという個性に繋がっているのです。

色、香り、味… 五感で確かめる、紅茶と緑茶の具体的な違い

紅茶と緑茶は、同じ植物の葉から作られているにもかかわらず、見た目や香り、味わいが大きく異なります。

この五感で感じられる違いについて、各H3見出しで詳しく解説していきます。

茶葉の色、淹れたお茶の色合い、感じ方の異なる香りの特徴、渋みや旨味、甘みといった味わいの違い、そしてそれぞれを美味しく楽しむための淹れ方のポイントについて、順番に見ていきましょう。

乾燥茶葉と淹れたお茶の色合い

乾燥茶葉と淹れたお茶の「色合い」は、紅茶と緑茶を見分ける上で最も分かりやすい外見上の違いです。

この色の違いは、それぞれの製造過程、特に発酵の進み具合によって生じます。

緑茶は摘み取った茶葉をすぐに加熱して酸化酵素の働きを止めるため、茶葉の緑色が保たれます。

一方、紅茶は茶葉をしっかりと酸化させる(発酵させる)ため、茶葉の色が黒っぽく変化するのです。

淹れた時の水色も異なり、緑茶は明るい黄緑色や黄色、品種によっては透明感のある金色になります。

紅茶は酸化が進むことで赤褐色の色素が生成されるため、鮮やかな赤色やオレンジ色、濃い赤褐色になることが多いです。

なぜこんなに葉の色や水色が変わるんだろう?

製法の中でも特に「酸化」が進んでいるかどうかが大きな要因です

この色の違いは、製法が最終的な製品の外観にどう影響するかを示す具体的な例です。

感じ方の異なる香りの特徴

紅茶と緑茶は「香り」も全く異なり、それぞれの個性を際立たせる重要な要素です。

この香りの違いは、製法、特に発酵の過程で茶葉に含まれる成分が化学変化を起こすことで生まれます。

例えば、緑茶には清涼感のある若葉のような香りや、品種によっては海苔のような香り(覆い香)があります。

紅茶は発酵が進むことで、花のような香りや果物のような香り、時にはモルトのような甘い香りなど、非常に多様な香りが生まれます。

ダージリンはマスカテルフレーバーと呼ばれる独特の香り、アールグレイにはベルガモットの華やかな香りが特徴的です。

香りは茶葉に含まれる複雑な成分が製法によって変化した結果です。

多様な香りがあることで、それぞれの茶に個性と奥行きが生まれます。

| 茶の種類 | 香りの特徴 |

|---|---|

| 煎茶 | 清涼感のある若葉のような香り |

| 玉露 | 海苔のような覆い香、甘い香り |

| ダージリン | マスカテルフレーバー |

| アールグレイ | ベルガモットの柑橘系の香り |

香りも全然違うけど、どうやってこの香りになるの?

製造過程で茶葉の成分が化学変化を起こし、様々な香気成分が生まれます

香りは茶葉に含まれる複雑な成分が製法によって変化した結果です。

多様な香りがあることで、それぞれの茶に個性と奥行きが生まれます。

渋み、旨味、甘み… 複雑な味わいの世界

紅茶と緑茶の「味わい」は、渋み、旨味、甘みといった要素のバランスが大きく異なり、非常に複雑な世界です。

この味わいの違いは、茶葉に天然に含まれる成分の種類と量、そして製法によるその成分の変化に由来します。

緑茶に特徴的な渋みは「カテキン」という成分によるものです。

「テアニン」は旨味や甘みに関わる成分で、特に玉露に多く含まれます。

一方、紅茶では発酵(酸化)の過程でカテキンが変化し、「テアフラビン」や「テアルビジン」といった別の成分に変わります。

これらの成分も渋みに関わりますが、カテキンのような強い渋みではなく、紅茶特有のコクや奥深さにつながります。

カフェインは苦味に関わる成分で、どちらの茶にも含まれますが、種類や淹れ方で量が異なります。

味わいの違いは成分と製法の相互作用の結果です。

それぞれの茶が持つ独特の風味は、淹れ方によっても引き出され方が変わります。

| 成分名 | 主な味の要素 | 紅茶と緑茶での違い(概略) |

|---|---|---|

| カテキン | 渋み | 緑茶に多く、紅茶では酸化して少なくなる |

| テアニン | 旨味、甘み | 緑茶(特に玉露)に多く含まれる |

| テアフラビン、テアルビジン | 渋み、コク | 紅茶の発酵過程でカテキンから生成される |

| カフェイン | 苦み、覚醒 | 両方に含まれるが、種類や淹れ方で変わる |

同じ葉なのに、なんでこんなに味が違うんだろう?

含まれている成分の種類や量が、製法によって大きく変化しているからです

味わいの違いは成分と製法の相互作用の結果です。

それぞれの茶が持つ独特の風味は、淹れ方によっても引き出され方が変わります。

知っておきたい、それぞれの美味しい淹れ方

紅茶と緑茶の「淹れ方」には、それぞれの美味しさを最大限に引き出すための工夫があります。

これは、茶葉に含まれる成分が温度によって溶け出し方が違うためです。

例えば、渋み成分のカテキンや苦味成分のカフェインは高い温度で溶け出しやすく、旨味成分のテアニンは比較的低い温度でも溶け出します。

そのため、カテキンの渋みを抑えつつ旨味を引き出したい緑茶、特に煎茶や玉露はやや低い温度で淹れるのが良いとされています。

一方、香り高く、カテキンが変化した成分による適度な渋みやコクを引き出したい紅茶は、しっかりと熱湯で淹れることで、より美味しく抽出できます。

茶葉の量や蒸らし時間も、それぞれの茶葉の特性に合わせて調整することが重要です。

適切な淹れ方を知ることで、それぞれの茶が持つ「色、香り、味」を最大限に楽しむことができます。

日々のティータイムがより豊かなものになるでしょう。

私自身、温度を変えるだけでこんなに味が違うのかと驚きました。

| 要素 | 紅茶(一般的な飲み方) | 緑茶(一般的な飲み方) |

|---|---|---|

| 湯温 | 熱湯(95℃〜100℃) | 70℃〜80℃ |

| 浸出時間 | 3分〜5分 | 1分〜2分 |

| 茶葉量 | カップ1杯(150ml)に対し茶葉2g〜3g | カップ1杯(150ml)に対し茶葉5g〜8g |

| その他工夫 | 茶葉が対流しやすいように注ぎ分ける | 最後の一滴までしっかり絞り出す |

美味しく淹れるには何に気をつければいいの?

茶葉の種類に合わせた「湯温」と「時間」が特に重要です

適切な淹れ方を知ることで、それぞれの茶が持つ「色、香り、味」を最大限に楽しむことができます。

日々のティータイムがより豊かなものになるでしょう。

含まれる成分が違う! 紅茶と緑茶の健康効果と賢い選び方

紅茶と緑茶は、見た目や味だけでなく、含まれる成分も大きく異なります。

これらの成分の違いを知ることで、体への嬉しい働きや、ご自身の状態に合わせた賢い茶葉の選び方が見えてきます。

ここでは、紅茶と緑茶に含まれるカテキン、テアニン、カフェインなどの成分差、そしてそれぞれの成分が体に与える期待される働きについて解説します。

その上で、目的に合わせた茶種の選び方や、成分を効果的に引き出す淹れ方の工夫を知り、あなたの毎日を彩るお茶の楽しみ方を広げましょう。

含まれる成分の違いを理解することは、より深くお茶を味わい、その恩恵を享受するために非常に重要です。

カテキン、テアニン、カフェインなどの成分差

お茶には様々な成分が含まれていますが、その中でも特に注目されるのがカテキン、テアニン、カフェインです。

それぞれの成分量が紅茶と緑茶で異なることが、味や香り、そして健康効果の違いに繋がっています。

緑茶、特に煎茶には、苦味や渋味の元となるカテキンが豊富に含まれています。

一方、紅茶の製造過程である発酵によって、カテキンの一部はテアフラビンやテアルビジンといった別の成分に変化します。

これにより、紅茶は緑茶に比べてカテキンが少なく、テアフラビンやテアルビジンが多くなります。

また、お茶の旨味成分であり、リラックス効果が期待されるテアニンは、緑茶、特に玉露や抹茶に豊富に含まれています。

紅茶にも含まれていますが、緑茶ほど多くありません。

カフェインはどちらにも含まれますが、茶葉の種類や淹れ方によってその量は変動します。

一般的に、新芽に近い葉や、高温で淹れることでカフェインが多く抽出される傾向があります。

| 成分 | 紅茶 | 緑茶 | 備考 |

|---|---|---|---|

| カテキン | 少なめ | 多め | 苦味・渋味の元 |

| テアニン | 少なめ | 多め | 旨味成分、リラックス効果 |

| カフェイン | 含まれる(種類や淹れ方で変動) | 含まれる(種類や淹れ方で変動) | 眠気覚まし、集中力向上 |

| テアフラビン | 含まれる(発酵により生成) | 含まれない(発酵させないため) | 紅茶の色や風味に関与、抗酸化作用などが報告 |

| テアルビジン | 含まれる(発酵により生成) | 含まれない(発酵させないため) | 紅茶の色や風味に関与、抗酸化作用などが報告 |

同じ茶葉からできているのに、成分量がこんなに違うんですね

はい、製法の違い、特に発酵の有無と度合いが成分構成に大きく影響します

これらの成分が、次に解説する様々な健康効果に深く関わってくるのです。

体に嬉しい! 成分ごとの期待される働き

紅茶や緑茶に含まれる様々な成分は、私たちの体にとって嬉しい働きが期待されています。

成分それぞれの特徴を知ることで、より意識してお茶を選ぶことができるようになります。

緑茶に豊富なカテキンは、ポリフェノールの一種で、強い抗酸化作用が広く知られています。

これにより、体の錆びつきを防ぐことが期待できます。

また、免疫機能のサポートや、菌の増殖を抑える働きなども報告されています。

紅茶に多く含まれるテアフラビンやテアルビジンもカテキンが変化したものであり、これらにも抗酸化作用があることが研究で示されています。

一方、緑茶、特に玉露に多く含まれるテアニンはアミノ酸の一種で、リラックス効果や睡眠の質向上に役立つことが示唆されています。

また、集中力を高める働きもあると言われています。

カフェインは、皆さんご存知の通り、眠気を覚まし、集中力を高める効果が期待できます。

適量であれば、体を活動的にサポートしてくれるでしょう。

| 成分 | 期待される主な働き |

|---|---|

| カテキン | 抗酸化作用 |

| 免疫機能サポート | |

| 抗菌作用 | |

| テアニン | リラックス効果 |

| 集中力向上 | |

| 睡眠の質向上 | |

| カフェイン | 眠気覚まし |

| 集中力向上 | |

| テアフラビン | 抗酸化作用 |

| テアルビジン | 抗酸化作用 |

これらの働きを理解すると、「今日はちょっと疲れているからリラックスしたいな」「プレゼン前に集中したいな」といった気分や体調に合わせて、より適切なお茶を選べるようになります。

目的に合わせた茶種の選び方

紅茶と緑茶、それぞれに含まれる成分の違いを知ると、その日の体調や気分、あるいは目的によって、最適な茶種を選ぶ楽しみが生まれます。

賢くお茶を選ぶことで、よりご自身のニーズに合った一杯を見つけられるでしょう。

例えば、「リラックスしたいな」と感じたら、テアニンが豊富で、旨味が強くカフェインが比較的控えめな玉露や抹茶といった緑茶を選ぶのが良い方法です。

これらの茶種は低温でゆっくりと淹れることで、テアニンの甘みや旨味をより引き出すことができます。

一方で、「朝の目覚めにシャキッとしたい」「集中力を高めたい」といった場合には、カフェインを含む紅茶や、カフェインが多めに含まれる煎茶などを選ぶと良いでしょう。

紅茶ならアッサムやセイロンティーなど、しっかりとした味わいのものが適しています。

風邪気味で体を温めたい時には、体を温める作用が期待できるほうじ茶もおすすめです。

ほうじ茶はカフェインも比較的少ないため、夜でも安心して飲めます。

また、食後にさっぱりしたいなら、煎茶の適度な渋みが口の中をリフレッシュしてくれます。

このように、様々な茶種の特徴と、それぞれの成分が持つ働きを理解することで、あなたの毎日のパートナーとなるお茶を見つける手助けになります。

| 目的 | おすすめの茶種 | 主な理由 |

|---|---|---|

| リラックスしたい | 玉露、抹茶、一部の緑茶 | テアニンが豊富 |

| 集中したい・目覚めたい | 紅茶(アッサムなど)、煎茶 | カフェインを含む |

| 風邪予防・体を温めたい | ほうじ茶 | 体を温める作用が期待、カフェイン少なめ |

| 食後に口をさっぱり | 煎茶 | 適度な渋みがリフレッシュ効果をもたらす |

今の自分にぴったりのお茶を選べるようになりたいです

成分や風味の個性を知れば、目的に合わせて迷わずお茶を選ぶことができますよ

まずは気になるお茶を色々と試してみて、ご自身の体や心がどう感じるか、体験してみることをお勧めします。

成分を効果的に引き出す淹れ方の工夫

茶葉に含まれる成分は、淹れる時の温度や時間によって抽出量が大きく変わります。

同じ茶葉でも、淹れ方ひとつで味や香りが変わり、引き出される成分のバランスも変化します。

成分を効果的に引き出すための淹れ方を知っておくと良いでしょう。

例えば、緑茶に含まれるテアニンは比較的低温で抽出されやすい一方、カテキンやカフェインは高温で多く抽出されます。

そのため、旨味成分であるテアニンをしっかりと味わいたい玉露などは、50℃〜60℃くらいのぬるめのお湯でじっくりと淹れるのが一般的です。

これにより、渋味や苦味が抑えられ、まろやかな旨味を強く感じられます。

逆に、カテキンによる渋味や抗酸化作用を期待する煎茶などは、70℃〜80℃くらいの温度で淹れると成分が抽出しやすくなります。

紅茶の場合、紅茶の色や香りの元となるテアフラビンやテアルビジン、そしてカフェインは高温でしっかりと抽出されます。

そのため、基本的には沸騰した熱湯(95℃〜100℃)で淹れるのがおすすめです。

茶葉の種類によって適温は多少異なりますが、一般的には熱湯で淹れることで紅茶らしい華やかな香りと力強い味わいが楽しめます。

淹れる時間も重要で、一般的に緑茶は短時間(30秒〜1分程度)、紅茶は少し長め(2分〜3分程度)で抽出しますが、これも茶葉の種類や好みによって調整します。

水の質も重要で、軟水を使うと成分がより抽出しやすくなり、お茶本来の風味が引き立ちます。

| 茶種 | 適温 | 抽出時間の目安 | 主に抽出される成分 |

|---|---|---|---|

| 玉露 | 50℃〜60℃ | 1分半〜2分 | テアニン |

| 煎茶 | 70℃〜80℃ | 30秒〜1分 | カテキン、カフェイン(温度が高いほど多く) |

| 紅茶 | 95℃〜100℃ | 2分〜3分 | テアフラビン、テアルビジン、カフェイン(時間が長いほど多く) |

お茶を淹れる際は、お湯の温度と抽出時間を意識するだけで、いつものお茶がさらに美味しく感じられるはずです。

様々な淹れ方を試して、ご自身のベストな一杯を見つけてみてください。

あなたの毎日を彩るお茶の楽しみ方

紅茶と緑茶に含まれる成分の違いや、それぞれに期待される働き、そして目的に合わせた選び方や淹れ方の工夫を知ることで、お茶は単なる飲み物としてだけでなく、あなたの毎日を豊かに彩る存在になります。

私自身、お茶の奥深さを知ってから、毎日のティータイムが特別な時間になりました。

朝、目を覚ます一杯は、カフェインを含むしっかりとした味わいの紅茶で活動的にスタートを切る。

仕事の合間には、気分をリフレッシュするために、さっぱりとした味わいの緑茶を淹れる。

そして、夜寝る前には、テアニンで心を落ち着かせるために、カフェインの少ないほうじ茶を選ぶ。

このように、その時の状況や体調に合わせてお茶を選び、丁寧に淹れる時間そのものが、日々の喧騒から離れる癒やしの瞬間となります。

さらに、異なる産地や種類の紅茶や緑茶を飲み比べることで、それぞれの個性を発見し、お茶の世界の広がりを感じることができます。

例えば、香りが特徴的なダージリンやアールグレイ、旨味が際立つ日本の玉露や煎茶など、様々な茶葉を試すのは楽しい体験です。

季節によって温かいお茶と冷たいお茶を使い分けるのも良い方法です。

お茶は、五感を通して様々な楽しみ方を提供してくれます。

お茶は、単に喉を潤すだけでなく、心を落ち着かせたり、気分を切り替えたり、大切な人と語らうきっかけになったりします。

今日からぜひ、ご自身にとって一番心地よいお茶の時間を見つけて、あなたの毎日をさらに豊かにしてください。

よくある質問(FAQ)

- 紅茶と緑茶の一番大きな違いは何ですか?

-

同じチャノキの葉から作られますが、製造過程、特に「発酵」をどの程度させるかが最大の違いです。

緑茶は加熱によって「発酵」を止め、紅茶は意図的にしっかりと「発酵」させます。

この「製法」の「違い」が、茶葉の「色」や「香り」、「味」といった見た目や風味の「違い」を生み出す要因となります。

- 記事にあった「発酵」は微生物によるものではないのですか?

-

お茶の「発酵」とは、茶葉が本来持っている「酸化酵素」が働くことで起こる「酸化」プロセスのことです。

一般的なヨーグルトなどのように微生物が関わる「発酵」とは異なります。

この「酸化」をすぐに止めるのが緑茶、「酸化」を進めるのが紅茶の主な「製法」となります。

- 発酵の度合いが違うと、味や香りはどう変わるのですか?

-

「発酵」のプロセスで、茶葉に含まれる「カテキン」などの「成分」が化学的に変化します。

この「成分」変化によって、「味」や「香り」が大きく異なります。

緑茶では「カテキン」由来のさわやかな渋みや、「テアニン」由来の旨味・甘みが感じられます。

紅茶では、「カテキン」が変化した「成分」によるコクのある渋みや、多様な「香り」が生まれます。

- 紅茶や緑茶に含まれる成分には、体にどんな効果が期待できますか?

-

代表的な「成分」としては「カテキン」、「テアニン」、「カフェイン」などがあります。

「カテキン」はポリフェノールの一種で、「健康」維持に役立つと言われます。

「テアニン」は「アミノ酸」で、リラックス「効果」が期待されます。

「カフェイン」は覚醒作用があり、「眠気覚まし」や集中力を高めるのに役立ちます。

- 紅茶と緑茶を美味しく淹れるには、どんな点に注意すれば良いですか?

-

茶葉の「成分」をバランスよく引き出すには、「淹れ方」、特に「湯温」と「浸出時間」が大切です。

旨味「成分」の「テアニン」は低い「温度」でも溶けやすい一方、渋みや苦味は高い「温度」で出やすいため、茶葉の種類に合った最適な「温度」と「時間」で淹れることをおすすめします。

- ウーロン茶など、紅茶や緑茶以外の「茶」はどうやって分類されるのですか?

-

主に「発酵」の度合いによって分類されます。

「発酵」をさせないのが「不発酵茶」(「緑茶」)、部分的に「発酵」させるのが「半発酵茶」(「ウーロン茶」や白茶)、しっかりと「発酵」させるのが「全発酵茶」(「紅茶」)です。

「プーアル茶」のように微生物が関わる「後発酵茶」もあります。

まとめ

この記事では、同じチャノキの葉から生まれる紅茶と緑茶が、なぜあんなにも個性豊かに違うのか、その根本的な理由である「製法」、中でも「発酵」という驚きのプロセスを紐解きました。

- 出発点は同じチャノキという植物であること

- 最大の違いは茶葉の発酵(酸化)の度合いを調整する製法であること

- 発酵の違いが成分変化を引き起こし、色や香り、味が大きく変わること

- 成分には体に嬉しい働きも期待できること

今回ご紹介した製法や成分の違い、そして美味しい淹れ方のポイントを知って、その日の気分や目的に合わせたあなただけの一杯を選んでみませんか。

お茶の世界はさらに広がり、毎日のティータイムがより一層豊かな時間になります。